Ano: 1560

Os primeiros caminhos da Serra do Mar

A cadeia montanhosa chamada de Serra do Mar é uma longa e fantástica escarpa (forma geográfica com elevação aguda), que se estende, por cerca de 1000 km de comprimento, desde o norte do Rio de Janeiro até o estado de Santa Catarina, acompanhando a faixa litorânea do sudeste e do sul brasileiro. Imponente, a composição física da Serra mescla aspectos geológicos e geomorfológicos impressionantes, além de uma vegetação densa e clima úmido, com altos índices pluviométricos em determinados meses do ano.

Mapa das florestas costeiras da Serra do Mar e da região do Alto Vale do Itajaí, em medidas aproximadas.

Mapa das florestas costeiras da Serra do Mar e da região do Alto Vale do Itajaí, em medidas aproximadas.

Fonte: Miguelrangeljr – Brazil location map.svg by NordNordWest Uma Visão da biodiversidade da Ecorregião da Serra do Mar.

WWF.

O mapa acima apresenta, com dados aproximados, as florestas costeiras que caracterizam a Mata Atlântica entre os estados do Espírito Santo e a fronteira de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Grande parte dessa vegetação está sobre a Serra do Mar.

De acordo com o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, a Serra do Mar também corresponde “à escarpa montanhosa da borda oriental do Planalto Atlântico” (2004, p. 17), vencendo desníveis médios de 1000 metros em larguras entre 5 e 10 quilômetros.

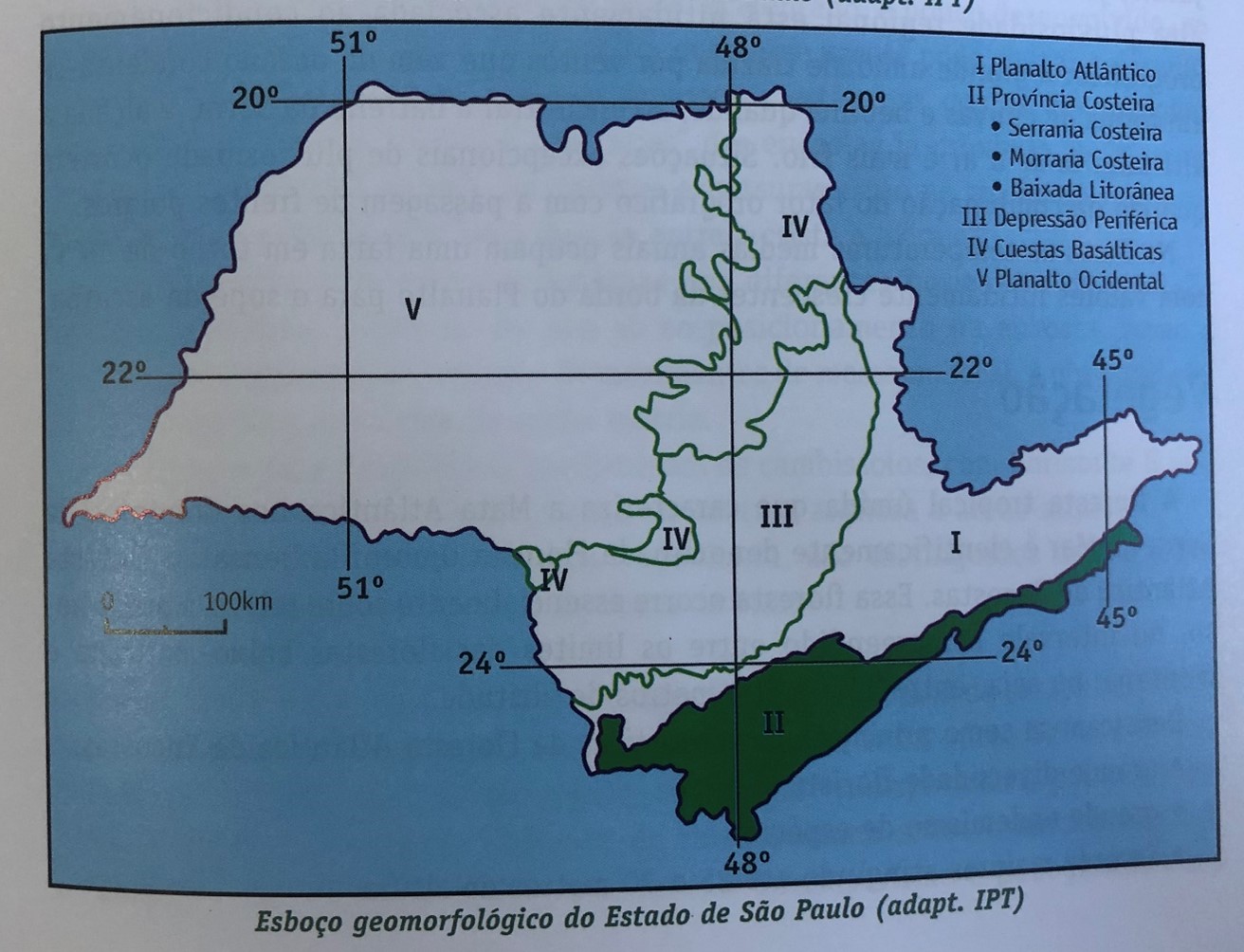

Isso significa que, no estado de São Paulo, a Serra ocupa duas áreas geomorfológicas específicas: o Planalto Atlântico, região na qual se encontra a atual cidade de São Paulo, e a Província Costeira, composta da Serrania Costeira, da Morraria Costeira e da Baixada Litorânea.

Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo, com destaque em verde para a região da Serra do Mar.

Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo, com destaque em verde para a região da Serra do Mar.

Reproduzido de SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. A grande barreira da Serra do Mar: da trilha dos Tupiniquins à Rodovia dos Imigrantes.

São Paulo: O Nome da Rosa, 2004.

Coberta por vegetação densa, de árvores com copas altas e largas, a Serra do Mar abriga, hoje, grande parte do que restou da Mata Atlântica no estado de São Paulo, cerca de 7% de sua extensão original nesta região. Santos destaca que, na chegada dos portugueses ao Brasil, a Mata Atlântica cobria cerca de 1 milhão e 290 mil quilômetros quadrados, cerca de 12% do território do país (2004, p. 14).

Atualmente, a Serra do Mar paulista está protegida pelo Parque Estadual Serra do Mar, cujas atribuições compreendem a proteção de cerca de 332 mil hectares, abarcando 25 municípios paulistas e conectando as florestas da Serra do Mar desde o Rio de Janeiro e Vale do Ribeira até o litoral sul do estado. (PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR, s/d).

O Parque é o maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil (clique aqui para ver um mapa interativo de suas bases de conservação). Sua função é a preservação, a valorização da cultura local, a pesquisa científica e a educação ambiental, incentivando a população na conservação dos recursos naturais, históricos e culturais da região.

As atribuições do Parque abrangem, igualmente, a conservação dos rios e mananciais, dos animais típicos da região e das comunidades quilombolas, indígenas, caipiras e caiçaras que se encontram em sua extensão.

Outro cuidado dos técnicos do Parque, além da conservação do equilíbrio natural e ambiental da Serra do Mar, diz respeito à situação climática e à estabilidade das encostas. A Serra do Mar sofre com ações internas e externas que agem no deslizamento de suas encostas e no desprendimento de rochas, fenômenos naturais que ocorrem por conta das chuvas e do movimento da terra, mas que podem ser potencializados com a ação depredatória dos homens e o desmatamento.

A Serra do Mar, na perspectiva de quem, estando no litoral, dela se aproxima, tem o aspecto de uma gigantesca muralha. Não por acaso, este é o título de um romance de Dinah Silveira de Queiroz e de um roteiro adaptado por Maria Adelaide Amaral para uma minissérie homônima para a televisão.

O enredo é ambientado exatamente naqueles primeiros tempos em que, provenientes de São Vicente e de Santos, portugueses, índios e escravos tinham de enfrentar desafios quase sobre-humanos para chegar ao Planalto de Piratininga, onde ficava a modestíssima Vila de São Paulo, fundada pelos padres jesuítas em 1554.

Quase chegando ao Pátio do Colégio, tomavam o Rio Tamanduateí e chegavam ao Tietê, para ganharem o vasto interior inexplorado, onde sonhavam encontrar ouro, prata e pedras preciosas. Uma aventura para gente forte, destemida e, sobretudo, muito ambiciosa.

Desde os tempos pré-coloniais, porém, os indígenas nativos criaram estratégias para transpor a Serra. Para isso, abriram trilhas e picadas em regiões especificas das montanhas e, com muita dificuldade, conseguiam trafegar entre o Planalto Paulista e a baixada santista. Eles eram os maiores conhecedores dos obstáculos, da vegetação, dos animais perigosos e dos fenômenos naturais que impunham riscos ao deslocamento naquela região.

Vale destacar que um dos principais obstáculos para essas jornadas era justamente a composição da vegetação característica da Mata Atlântica. O geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos revela que a floresta típica dessa região é a de “encosta”, cujas características são: grande diversidade florística, grande endemismo de espécies, árvores com até 30 metros de altura, corpo florestal denso com copas contíguas (SANTOS, 2004, p. 20-21).

Além disso, o ambiente interno dessa região mostra-se sombreado, abafado e úmido, com espessa serapilheira, ou seja, manto de restos vegetais que caem das árvores e que recobre o solo pelo qual se tenta transitar. Outras plantas típicas da região são as mais adaptáveis aos climas úmidos, a exemplo das samambaias, lianas e epífitas, como bromélias e orquídeas, e o enraizamento dessa vegetação constitui-se como superficial e subsuperficial intenso e denso.

Com a chegada dos portugueses e a expansão do domínio sobre o território brasileiro, a Serra mostrou-se um grande obstáculo ao desenvolvimento do Planalto Paulista, visto que sua transposição era dura, e os caminhos guardavam muitos perigos.

Em suas narrativas, o padre José de Anchieta descreveu as asperezas de subir a Serra:

“Vão lá por umas serras tão altas que dificultosamente podem subir nenhuns animais, e os homens sobem com trabalho e às vezes de gatinhas por não despenharem-se, e por ser o caminho tão mau e ter ruim serventia padecem os moradores e os nossos grandes trabalhos” (SALVADOR, 1959, p. 82).

Capistrano de Abreu recupera, ainda, o relato do padre Fernão Cardim, que, em 1585, fez uma viagem até Piratininga nas “melhores condições possíveis”, para acompanhar o padre Christovam de Gouvêa, visitador da Companhia de Jesus.

Provavelmente, estes sacerdotes já haviam utilizado o Caminho do Padre José de Anchieta, aberto a partir de 1560. Em carta, o eclesiástico revela: “O caminho é tão íngreme que às vezes íamos pegando com as mãos”. Ao chegarem ao cume da serra da Paranapiacaba, descreveu: “Todo o caminho é cheio de tijucos, o peior (sic) que nunca vi, e sempre íamos subindo e descendo serras altíssimas e passando rios caudaes de agua frigiíssima” (ABREU, 1930, p. 64).

Frei Vicente de Salvador, em documento de 1627, corrobora a percepção de seus companheiros religiosos dizendo que “as primeiras populações pareciam caranguejos arranhando a costa” (SANTOS, 2004, p. 53).

Para dar continuidade à empreitada de colonização pelos interiores de São Paulo, era necessário abrir e utilizar novos e mais eficientes caminhos, que viabilizassem não somente o trânsito de pessoas, mas permitissem à Coroa estabelecer seus mecanismos de controle e defesa do território.

Um dos primeiros caminhos abertos na Serra foi a chamada “Trilha dos Tupiniquins”. Este é um caminho sobre o qual há informações escritas, pois sua existência é narrada em cartas jesuíticas. No entanto, é bem provável que, ao longo da extensão da Serra do Mar, tenham havido muitos outros caminhos abertos e conhecidos pelos indígenas da região, fazendo dessas montanhas um local seguro para aqueles que fugiam do apresamento.

Segundo Capistrano de Abreu, os indígenas que habitavam o litoral e o planalto eram tupiniquins e, antes destes, por lá existiam tribos bastante diferentes em seus hábitos e costumes, como os “quianazes, guarulhos, gualachos, maramomis” (ABREU, 1930, p. 63).

Sobre a existência de diferentes grupos indígenas na região, Álvaro dos Santos defende a ideia de que eles não estavam estabelecidos no litoral, e sim no Planalto Paulista. “Desciam a Serra por trilhas muito simples somente nos meses mais frios – junho, julho, agosto – para fugir das baixas temperaturas, para a pesca da tainha e do parati e para a cata de mariscos, os quais traziam secos e salgados para o Planalto no fim do inverno. Assim, morando no Planalto, tinham nossos índios a escarpa da Serra como uma defesa natural de suas aldeias” (SANTOS, 2004, p. 53).

A “Trilha dos Tupiniquins” (ou “Trilha dos Goytacases” – em alguns textos, ela também é chamada de “Trilha do Mar”) era uma passagem bastante estreita, constituída sem a derrubada de árvores, o que dificultava a passagem de homens que carregassem objetos mais volumosos. Conforme as pesquisas mostram, os animais também não passavam por esse caminho. Assim, a trilha que ligava a Vila de Piratininga a São Vicente permitia a passagem de um homem ou mulher por vez.

Segundo a reconstituição do seu traçado feita pelo geólogo Álvaro dos Santos, desde o litoral, a trilha seguia por águas, pelo Mar Pequeno e o Rio Santana (2004, p. 58-59). É possível que, para encurtar a rota, os indígenas tenham utilizado a ligação entre São Vicente e o continente pelo Rio Piaçaguera.

Se optassem sair pela esquerda, ou seja, pelo Rio Santana, os caminhantes atingiriam, primeiro, a região de Piaçaguera de Baixo e, depois, de Piaçaguera de Cima, na raiz da Serra de Paranapiacaba. Seguiam o curso do Rio Mogi, chegando até a região da atual cidade de Santo André e, margeando o Rio Piratininga, finalmente chegariam a São Paulo.

Clique aqui para ver o mapa acima atualizado e interativo.

Clique aqui para ver o mapa acima atualizado e interativo.

Fonte: GARCIA, Rodrigo. “O ‘bárbaro’ que salvou São Paulo”. Apartes.

Revista da Câmara Municipal de São Paulo. jun/2016, edição nº 20.

Vale destacar que a “Trilha dos Tupiniquins” era, de acordo com Santos, um “ramal” litorâneo do “Caminho de Peabiru”. Caminho pouco estudado pela historiografia, o Peabiru era uma grande rota transcontinental, de cerca de 3 mil quilômetros de extensão, que ligava o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico.

“Em seu trajeto para o Planalto, essa trilha adentrava a Serra através do Vale do Rio Mogi, costeando muito provavelmente sua vertente direita (há historiadores que a situam na vertente esquerda) até a região de Paranapiacaba. Desse local, um ramal possibilitava a comunicação com o Vale do Paraíba, via Mogi das Cruzes, sendo que a trilha principal seguia até o local que hoje corresponderia ao centro antigo de São Paulo, via região do ABC” (SANTOS, 2004, p. 60).

De acordo com as pesquisadoras Ana Paula Colavite e Mirian Vizintim Fernandes Barros (2009), o ramal principal do Caminho de Peabiru em terras brasileiras apresentava duas ramificações: uma, que vinha do litoral de Santa Catarina, e outra, do litoral de São Paulo. Ambas se encontravam no Primeiro Planalto Paranaense, por onde seguiam, em sentido oeste, passando pelo Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia e Peru. Veja mais em Caminho de Peabiru.

Por ser uma rota conhecida tanto pelos indígenas nativos do Brasil, quanto por aqueles que habitavam as colônias espanholas, o “Caminho de Peabiru” apresentava riscos ao controle da Coroa lusa.

Eis que, em 1533, uma ordem expressa do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, em nome do rei de Portugal, determinava o fechamento de um “caminho do sertão” (PRADA, 2011). Vale destacar que “caminho do sertão” é uma denominação recorrente na documentação da época, já que podia ser atribuída a qualquer rota que ligasse o litoral até os interiores do território da colônia. No entanto, o documento citado, por se tratar de tempos anteriores à abertura e conhecimento de outras trilhas, é a prova da existência do Caminho, ou pelo menos de uma parte, de Peabiru.

A determinação deixava claro que a utilização da rota seria punida com morte, visto que o grande temor era de que espanhóis adentrassem o território brasileiro e tivessem acesso aos metais preciosos que, naquele momento, ainda não haviam sido descobertos pelos portugueses.

Em correspondência escrita pelo jesuíta Pero Correia, terceiro noviço a ser admitido no Brasil pela Companhia de Jesus e um dos fundadores da cidade de São Paulo, é citado o caminho que seria fechado por Tomé de Sousa. Descreve o eclesiástico, em documento datado de 1554 e escrito em Piratininga, uma viagem feita pelo padre Manoel da Nóbrega – que chegou ao Brasil junto com Tomé de Sousa – a uma região identificada como a aldeia de Maniçoba, atual região de Itu, habitada por índios Carijós e Guaianazes, a fim de catequizar os nativos (HUE, 2006, p. 66).

Pero Correia escreve: “E depois disto aconteceu que vinham uns espanhóis do Paraguai, que é um braço do rio da Prata que pode estar desta costa, segundo dizem, duzentas léguas ou mais terra adentro, e com eles, pela fama de nossos padres, vinham muitos índios, daqueles que chamam de carijós, com desejo de ser cristãos, dizem que seriam duzentos, e vindo pelo caminho entraram em um lugar desses índios tupiniquins, onde mataram a maioria deles a flechadas e espada. “Oh, grande glória de Deus”, conta-se que eles diziam quando os matavam, “matai, carniceiros, que o corpo podeis matar, mas nossas almas irão hoje ao seu Criador”. Oh, padre meu, quantas lágrimas derramaram os padres e irmãos quando souberam destas novas e eu ainda agora quase, com elas, não podia escrever isto. À volta deles dizem que também mataram um espanhol” (HUE, 2006, p. 67).

A narração fala de um possível encontro entre tribos rivais, carijós e tupiniquins, que teria originado a morte de indígenas, espanhóis e jesuítas. A existência de espanhóis fica evidenciada ao se comentar um caminho desde o Paraguai, provavelmente o “Caminho de Peabiru”, que permitia a entrada desses europeus que violavam o Tratado de Tordesilhas e ameaçavam o território controlado pelos portugueses.

O fechamento do “caminho do sertão”, ramal provável do “Caminho de Peabiru” que continuava a “Trilha dos Tupiniquins”, bem como o crescente povoamento da região do Planalto Paulista demandaram medidas mais efetivas para que se abrissem caminhos seguros e mais curtos até São Vicente.

Álvaro Rodrigues dos Santos elenca algumas necessidades naquele momento, como a de transportar equipamentos militares para a implantação de sistema de defesa das vilas do Planalto e de municiamento das expedições que de lá partiam para os interiores do território (SANTOS, 2004, p. 53). Em seguida, surge a necessidade de escoar a produção de açúcar que se desenvolvia, naquele primeiro século de colonização, nas regiões de Campinas e Itu, além de abastecer aquelas rotas com gêneros alimentícios e manufaturados.

A Trilha dos Tupiniquins não era, definitivamente, uma rota boa o suficiente para corresponder a todas essas demandas. Mas um dos fatores decisivos para que ela deixasse de ser utilizada foi a segurança. Ao longo do áspero caminho desde São Vicente até a Vila de Piratininga, eram frequentes os ataques de indígenas nativos da região, principalmente os tamoios, que impunham seu domínio desde o litoral norte do estado de São Paulo até o Rio de Janeiro (SANTOS, 2004, p. 61).

A história dos conflitos entre jesuítas, portugueses e indígenas nessa região remonta à chegada dos portugueses e merece atenção. Quando Martim Afonso e seu irmão Pero Lopes de Sousa alcançaram a região do Planalto Paulista, em 1532, encontraram o náufrago Antônio Rodrigues, que já vivia entre os índios (MESGRAVIS, 2019, p. 21).

Com o tempo, também encontraram outros europeus já integrados naquelas tribos, como João Ramalho, morador da região na qual seria fundada a Vila de Santo André da Borda do Campo (Idem, p. 21). O português havia conquistado a confiança do cacique Tibiriçá, da aldeia de Piratininga, de etnia guarani, e a adoção dos costumes indígenas fez com que o cacique permitisse que Ramalho se casasse com suas filhas (Bartira e suas irmãs).

Com a ajuda de seus aliados indígenas, João Ramalho venceu inúmeras contendas nas quais capturou uma boa quantidade de nativos. A partir dessa iniciativa, tornou-se sócio de Antônio Rodrigues e convenceu Tibiriçá a manter vivos seus inimigos, mandando-os como prisioneiros para São Vicente, local onde seriam comercializados com navegadores portugueses e, depois, vendidos como escravos em Portugal (MESGRAVIS, 2019, p. 22).

Entretanto a pacificação forçada de indígenas por parte dos colonizadores não duraria muito tempo, já que nativos de outras etnias empreenderam resistência ao apresamento e à conversão jesuítica.

Essa série de conflitos ficou conhecida como “Confederação (ou Guerra) dos Tamoios” e aconteceu entre 1554 e 1567. De um lado, estavam os portugueses, aliançados aos Tupis; do outro, estavam os franceses – que haviam fundado a França Antártica e pretendiam colonizar a costa da possessão portuguesa –, com os Tupinambás, envolvendo Aimorés, Tupiniquins e Temiminós, tribos reunidas sob o nome “Tamoyos”.

Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu em 1562, quando os tamoios, aliados a outras tribos, como os guaianases e carijós, atacaram São Paulo. “Segundo relato do padre José de Anchieta, os indígenas chegaram pela manhã, “pintados, emplumados e com grande alarido (gritaria)”. Os ferozes combates duraram dois dias, e os inimigos chegaram até a horta dos jesuítas. Mas Ramalho, então nomeado capitão da gente (uma espécie de protetor), e seus aliados conseguiram salvar a vila” (GARCIA, 2016).

Foi justamente em razão dos frequentes assaltos dos tamoios aos usuários da Trilha que Mem de Sá ordenou, em 1533, a abertura de um novo caminho, mais a sudoeste. Conhecido a partir de 1560, o “Caminho do Padre José” é uma rota aperfeiçoada à esquerda da “Trilha dos Tupiniquins”, cujo traçado torna o percurso mais curto que o anterior, além de desviá-lo das regiões controladas pelas tribos insurretas.

Esse caminho fluía pela vertente oeste do Rio Perequê, constituindo um trajeto mais ao sul pela Serra de Paranapiacaba. Depois de transposta a Serra, os viajantes chegariam à Vila de São Paulo a pé ou em barcos. Caso optassem pelas vias fluviais, teriam dois caminhos: um, atingindo o Rio Pinheiros a partir de seus formadores, Rio Pequeno e Rio Grande (atualmente, a região conhecida como Represa Billings); outro, atingindo o Rio Tamanduateí pelos rios de suas cabeceiras. (SANTOS, 2004, p. 61).

A construção desse novo caminho tem autoria atribuída pela historiografia a diferentes personagens. Alguns indicam que José de Anchieta teria sido o responsável, com a ajuda de indígenas nativos (SALVADOR, 1959, p. 82). Já outros estudos mostram que João Perez, um dono de terras da região, teria construído a via como forma de pagar o perdão pela morte de um escravo pertencente a outro senhor (SANTOS, 2004, p. 61).

Seja como for, fato é que a nova rota não utilizou recursos tão diferentes para se mostrar mais cômoda e eficiente que a “Trilha dos Tupiniquins”. Seu traçado continuou “áspero” e difícil de ser superado. Vale destacar que, por essas rotas, os indígenas e africanos escravizados sofriam as dores da caminhada e do carregamento, já que levavam em seus ombros todo tipo de material, além de homens feridos e senhores exaustos (idem, ibidem).

O “Caminho do Padre José” também sofreu com os desastres naturais provocados pelos deslizamentos de terra e de rochas em função dos altos índices pluviométricos, característicos da Serra do Mar. Os reparos demandados por conta dos estragos causaram, segundo o geólogo Álvaro Santos, ainda mais danos às encostas.

A determinação para a construção de um novo caminho só chegou dois séculos depois, em 1770, com a publicação de um edital assinado pelo militar Dom Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, também conhecido como Morgado de Matheus e primeiro governador da Província de São Paulo (SANTOS, 2004, p. 62).

De origem fidalga e experiência militar, Mourão foi escolhido pelo rei de Portugal, Dom João V, para governar a Província de São Paulo assim que ela reconquistou a autonomia administrativa, em 1765.

Conforme explica Heloísa Bellotto, a vinda de Morgado de Matheus não foi mera casualidade. Durante a Guerra dos Sete Anos, a atuação de Dom Luís havia sido bastante exitosa na defesa contra a invasão dos espanhóis no nordeste de Portugal (BELLOTTO, 1979, p. 59-60). Com os mesmos objetivos, o rei de Portugal enviou à colônia um homem com experiência e capaz de traçar estratégias para garantir a posse do território.

No documento citado anteriormente, Morgado de Matheus relata:

“Além disso, acha-se o dito caminho tão interrompido e embaraçado que por ele se faz impraticável o transportar as munições e petrechos que é preciso mover repetidas vezes para as expedições do real serviço. […] Vejo que tudo necessita de uma pronta e eficaz providência, para que cessem totalmente os danos e inconvenientes que se padecem há tantos anos. […] Ordeno ao sargento-mor Manoel Caetano Zuñiga a fazer imediatamente consertar o dito caminho, para o que lhe dou o poder a fim de que possa obrigar todas as pessoas de qualquer estado, grau ou condição, que tiverem terras na estrada que vai desta cidade para o Porto de Cubatão, a que logo mandem compor as suas testadas na referida estrada, e a façam por tal modo franca, que não haja o menor embaraço para passarem por ela carros” (SANTOS, 1986).

De acordo com o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, este foi o pontapé para a construção de uma rota que buscava melhorar o trajeto entre a baixada santista e o Planalto Paulista, o “novo caminho do Cubatão” (SANTOS, 2004, p. 63).

Segundo os registros do governador Morgado de Matheus, o pesquisador avalia que, para a abertura do caminho, foi utilizada mão de obra de escravos indígenas e africanos, além de carpinteiros e mestres de obras que seguiam as ordens de homens experientes em cartografia e serviços militares.

São poucos os registros e referências sobre o “Caminho Novo de Cubatão”. Ao que tudo indica, ele não foi usado por muito tempo, tendo sido substituído pela “Calçada do Lorena”, construída alguns anos depois.

Seja como for, o traçado do novo caminho partia da região de São Vicente aproveitando-se do Caminho do Padre José, transpunha a Serra do Mar e deveria tomar o caminho à esquerda do reservatório do Rio das Pedras.

De acordo com Rodrigues, Morgado de Matheus determinou que o novo caminho deveria permitir a passagem de carros, como truques e carroças. Assim, “a pista deveria ter ao menos 2 metros de altura. Para sustentar tal intento, foi construída uma infinidade de pequenos arrimos, cortes, aterros e pontos” (SANTOS, 2004, p. 64).

A quantidade de intervenções necessárias para abrir o caminho à passagem de mais homens e de carros causou uma série de danos às condições naturais da Serra. Em consequência, os fenômenos de deslizamentos de encostas e de rochas foram acentuados.

Esse fato foi atestado em comunicação datada de 1781 do capitão-general Martim Lopes Lobo de Saldanha, sucessor de Morgado, ao Reino. Nela, o governador diz que o caminho era intransitável, de “tão estreito, que não cabia mais do que uma pessoa ou animal, ficando muitas vezes abafados debaixo da terra que com as chuvas desabava e outros mortos nas profundas covas que com os pés faziam, o que aqui chama Caldeirões” (SANTOS, 2004, p. 65).

O fracasso da construção de um novo caminho acentuou as dificuldades de locomoção e transporte de cargas para o Planalto Paulista, realidade que perduraria até a construção da Calçada do Lorena e da Estrada da Maioridade, no século seguinte.

Vale destacar que esse hiato entre o primeiro caminho da Serra na região de São Paulo, a Trilha dos Tupiniquins e a Calçada de Lorena foi marcado pela construção de novos caminhos na região das minas gerais, com a descoberta do ouro e o auge da mineração. No século XVIII, os principais caminhos da Coroa eram os que ligavam os portos do Rio de Janeiro até as zonas auríferas das gerais, como pode ser visto no marco A Estrada Real e os caminhos do ouro .

Com essa reconstrução dos primeiros caminhos da Serra do Mar, fica evidente que “vencer” a serra era desafio diário dos homens e mulheres que viveram entre a baixada santista e o Planalto Paulista nos tempos coloniais. Antes disso, foram os indígenas os primeiros a abrir trilhas e se arriscar pelas encostas de uma serra pontiaguda, feito escarpa, que deslizava e se impunha diante daqueles que queriam superá-la.

O desenvolvimento do Planalto Paulista, o povoamento da região e as necessidades de transporte de cargas e de suprimentos entre os interiores e o litoral demandaram esforços para transpor os obstáculos naturais. A engenharia, a geologia e o trabalho de escravos e homens livres da colônia foram fundamentais para a dura empreitada.

Referências Bibliográficas:

ABREU, João Capistrano de. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Ed. Sociedade Capistrano de Abreu, 1930.

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Matheus em São Paulo (1765-1775). São Paulo: Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1979.

COLAVITE, Ana Paula; BARROS, Mirian Vizintim Fernandes. Geoprocessamento aplicado a estudos do caminho de Peabiru. Revista da ANPEGE, v. 5, n. 05, p. 86-105, 2009.

COSTA, Antônio Gilberto. As estradas reais para as minas na cartografia histórica do Brasil. In. CALAES, G. D.; FERREIRA, G. E. A Estrada Real e a transferência da corte portuguesa: Programa Rumys–Projeto Estrada Real. CETEM/MCT/CNPq/CYTED: Rio de Janeiro, 2009.

GARCIA, Rodrigo. “O ‘bárbaro’ que salvou São Paulo”. Apartes. Revista da Câmara Municipal de São Paulo. Jun/2016, edição nº 20. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes/o-barbaro-que-salvou-sao-paulo/

HUE, Sheila Moura. Primeiras cartas do Brazil, 1551-1555. Zahar, 2006.

MESGRAVIS, Laima. História do Brasil Colônia. Editora Contexto, 2019.

PRADA, Cecilia. Peabiru, a trilha misteriosa. Problemas Brasileiros. Setembro de 2011. N. 407. Sesc, São Paulo. Disponível em: https://www.sescsp.org.br/online/artigo/5670_PEABIRU+A+TRILHA+MISTERIOSA

SALVADOR, José Gonçalves. Os transportes em São Paulo no período colonial. Revista de História, v. 19, n. 39, p. 81-141, 1959.

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. A grande barreira da Serra do Mar: da trilha dos Tupiniquins à Rodovia dos Imigrantes. São Paulo: O Nome da Rosa, 2004.

SANTOS, Francisco Martins dos. História de Santos. São Vicente: Caudex, v. 1, p. 2, 1986.

SCHMIDT, Carlos Borges. Tropas e tropeiros. Journal of Inter-American Studies, v. 1, n. 2, p. 103-122, 1959.

TOLEDO, Benedito Lima de. Arquitetura – O Caminho do Mar. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 1, p. 37-54, 1966.