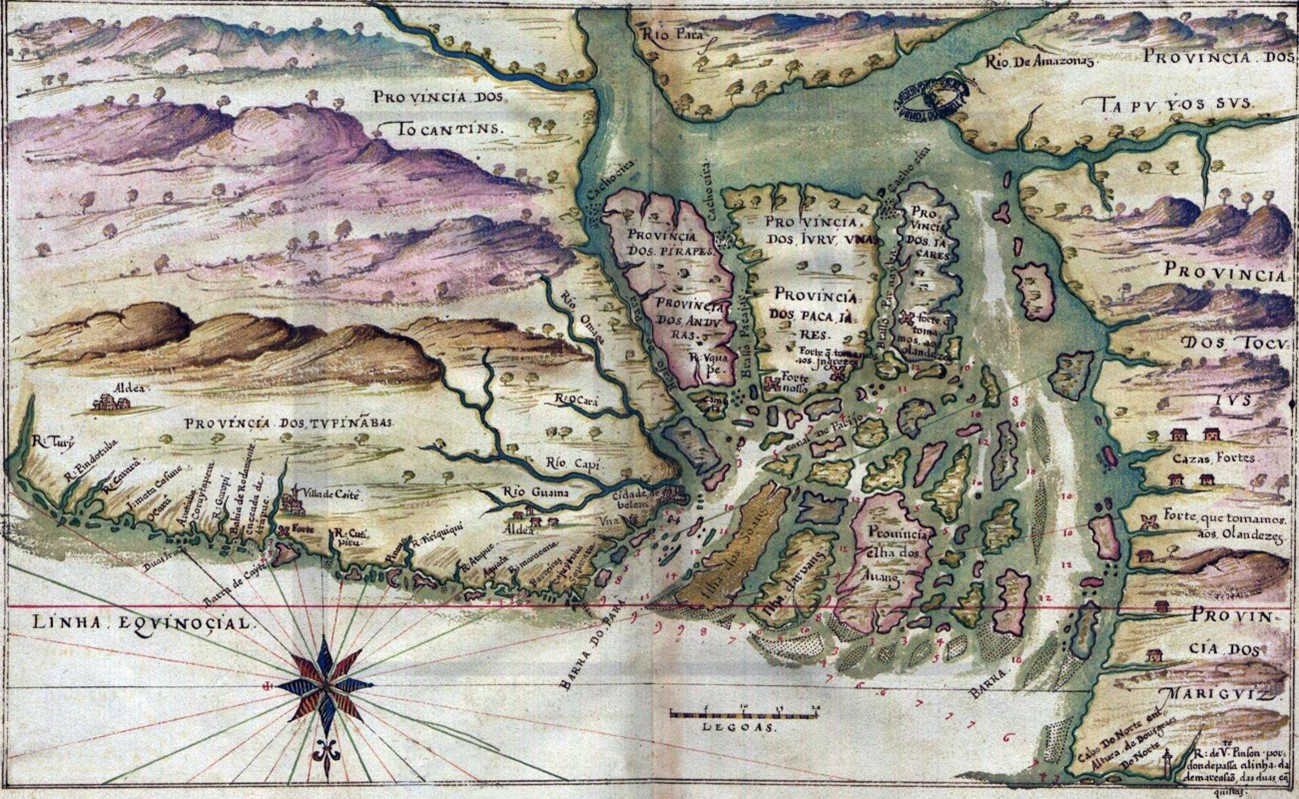

Ano: 1612 e 1616

Portos de São Luís e de Belém

Os portos coloniais das Províncias do Maranhão e do Pará estavam localizados, respectivamente, nas cidades de São Luís e Belém. Os atracadouros, antepassados dos portos, passaram a ser utilizados juntamente com a fundação daqueles povoados, em 1612 e 1616, datas que servem como referência para este marco na Linha do Tempo.

Antes de as histórias desses portos serem contadas, é preciso entender a lógica administrativa que organizou a vida social e a economia nesses territórios. Essa ocupação, que compreendia a Região Norte do Brasil atual e parte da Região Nordeste, teve início em 1612, com a invasão francesa da Ilha de São Luís, domínio que durou até 1615, com a retomada do controle por parte dos portugueses (MORETTI). Com a fundação do local, foram construídos um forte e um ancoradouro, antepassados do que viria a se tornar o Porto de São Luís (CALDAS, 2008).

Pará e parte do Maranhão.

Pará e parte do Maranhão.

A versão acima é um aprimoramento gráfico da carta pública em “Atlas do Brasil”, de João Teixeira Albernaz, em 1640.

Domínio Público.

Segundo Luiza Moretti, da Ilha de São Luís saíram expedições para explorar a região, das quais resultou uma relativa ocupação de alguns pontos até o Amazonas. Em 1616, os portugueses fixaram-se em um local, construindo o Forte do Presépio, em volta do qual se formaria um povoado chamado Feliz Lusitânia. A forte presença portuguesa e as permanências desse passado fazem-se notar nas arquiteturas e prédios históricos de Belém, cidade resultante daquele povoado.

Com a ocupação da região foi criado, em 1621, o Estado do Maranhão (renomeado Estado do Maranhão e Grão-Pará, em 1654, e Estado do Grão Pará e Maranhão, em 1751), unificando essas capitanias. Além do Pará, a extensão territorial do Estado do Maranhão chegou a abranger os atuais estados do Piauí, Amazonas, Roraima e Amapá (MORETTI). Também era composto por capitanias menores e subordinadas ao controle central, como Cabo Norte, Ilha Grande de Joanes, Cametá, Caeté, Xingu, dentre outras.

De acordo com Siméia de Nazaré Lopes (2020), a organização desse Estado ocorreu após as Capitanias do Pará e do Maranhão se separarem da de Pernambuco. Essa nova unidade estava diretamente subordinada a Lisboa, permanecendo assim até a separação definitiva entre as duas capitanias (LOPES, 2020, p. 116).

É bastante comum vermos a denominação “Estado ao norte do Estado do Brasil”, em parte da literatura sobre o Brasil Colônia. Apesar de ocultar o que de fato seria essa região “ao norte”, esta expressão faz referência ao Estado do Maranhão, cuja administração era feita diretamente pela Coroa, sem que se vinculasse o Governo-Geral brasileiro.

Luiza Moretti explica que “a criação desse estado se deu para um melhor domínio militar e econômico da região. Subsistiam, principalmente, da busca por drogas do sertão e da pesca, além da agricultura de subsistência. Os religiosos também foram aproveitados para a catequização dos indígenas, utilizados como mão de obra no início e depois como ajudantes e povoadores” (MORETTI, s/p).

Siméia Lopes, por sua vez, ressalta que uma das justificativas para a separação entre os Estados reside nas dificuldades relacionadas ao transporte marítimo. A navegação pelos ancoradouros de São Luís e Belém sempre foi uma escolha secundária, por não possuírem correntes marítimas favoráveis à navegação rumo à Europa, como os portos de Pernambuco e Recife.

O surgimento do ancoradouro de São Luís, atual capital do estado do Maranhão, está, como já abordado, intrinsicamente relacionada à invasão dos franceses, que fomentaram as primeiras atividades portuárias da região.

A ilha, situada entre as regiões Norte e Nordeste do país, tinha potencialidades em termos de comercialização e navegação, podendo ser explorada por embarcações que buscassem atingir também a região do Caribe (CALDAS, 2008). Essa vocação não passou despercebida para os franceses, que batizaram a ilha em homenagem ao rei Luís XI (CLEMENTINO, 2018, p. 8). Seu potencial marítimo também não seria ignorado pelos holandeses, que ocuparam a região entre 1641 e 1644, causando grandes transtornos à Coroa portuguesa.

O ancoradouro e a antiga fortificação que deram origem ao Porto de São Luís estavam situados na região da Praia Grande, onde atualmente se localiza o terminal hidroviário, do qual se tomam as embarcações para a cidade de Alcântara (CALDAS, 2008, p. 66). De acordo com José Clementino, um dos primeiros registros que atestam as atividades do Porto de São Luís foi escrito pelo português Simão Estácio da Silveira, no livro “Relação Sumária das Coisas do Maranhão”. Simão, que esteve em São Luís logo depois da derrota dos franceses, escreve que, no local, havia “um porto boníssimo” (2018, p. 8).

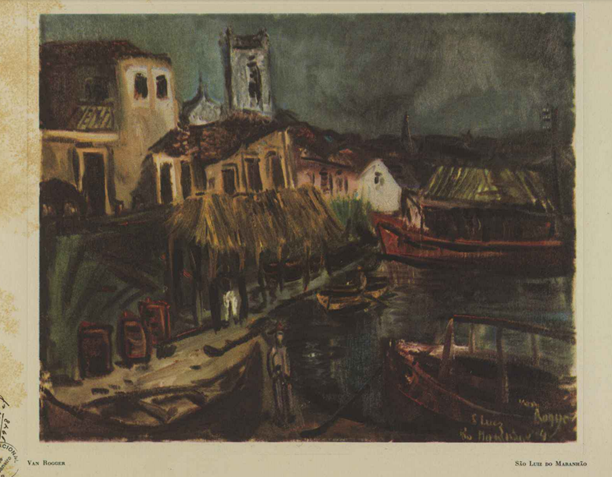

Poesia dos Portos do Brasil. São Luís do Maranhão.

Pintura de Van Rogger, 194?, Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

O Porto de São Luís desempenhou, entre 1612 e 1750, a dupla função de área comercial e de defesa (CLEMENTINO, 2018). Segundo Sergio Caldas (2008), o fluxo de embarcações e o papel de entreposto comercial foram significativamente ampliados após a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que funcionou entre 1755 e 1778.

A empresa foi patrocinada pelo governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, durante o governo do Marquês de Pombal, seu meio-irmão (CALDAS, 2008, p. 68). Vale ressaltar que, a essa altura, as mudanças no modelo de organização no Estado do Maranhão e Grão-Pará já haviam avançado.

Em 1751, Belém foi escolhida como sede definitiva do Estado, que passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. Essa mudança aconteceu devido ao desenvolvimento econômico do Pará e à intensificação da comercialização das chamadas “drogas do sertão” (LOPES, 2020, p. 117).

Destaca-se também a criação, em 1757, da Capitania de São José do Rio Negro, que, na época, abrangia os estados do Amazonas e Roraima. Era subordinada ao governador e capitão-geral do Pará (LOPES, p. 117). A separação definitiva entre Maranhão e as Capitanias do Pará e do Rio Negro aconteceu em 1772. Maranhão e Piauí passaram a integrar um outro Estado. Todos permaneceram subordinados diretamente a Lisboa, conforme destaca Siméia Lopes.

A criação da Companhia Geral do Comércio impulsionou o desenvolvimento da região. “A empresa, organizada por comerciantes portugueses da região, explorava o monopólio, concedido pela Coroa, do tráfico de escravos e comércio atacadista nas capitanias do Maranhão e do Pará – ou seja, de toda a Amazonia. Cabia também à Companhia organizar frotas mercantes entre a Europa e o Maranhão” (CALDAS, 2008, p. 68).

Isso afetaria também as atividades desempenhadas pelo Porto de Belém e as trocas comerciais entre as duas cidades, que disputavam, desde muito tempo, o status de sede do Estado.

A história do Porto de Belém remonta à já citada construção do Forte do Presépio, em 1616, e à fundação do povoado de Feliz Lusitânia, que daria origem à atual cidade de Belém do Pará. Francisco Castelo Branco, o fundador da cidade, tinha como objetivo constituir uma base militar para evitar as incursões dos estrangeiros que ameaçavam a posse de Portugal na Região Amazônica.

O lugar eleito para a fundação do Forte do Presépio foi um trecho de terra limitada pela Baía do Guajará, Rio Guamá e Igarapé do Piri. “A localização escolhida levou em consideração a estratégia defensiva daquela época bem como as ótimas condições de transporte e interligações com toda a rede fluvial da região e da costa do Atlântico” (GOMES et al., 2019, p. 265).

Foi justamente na região onde, hoje, se encontram as docas do tradicional mercado Ver-o-Peso que surgiu um modesto ancoradouro que serviu de porto da cidade durante todo o século XVII (PENTEADO, 1973). Nessas primeiras décadas de atividade comercial, os produtos comercializados em poucas quantidades eram aguardente, açúcar, casca de pau cravo, café e, principalmente, cacau, levados em embarcações advindas da Europa e de outras partes da colônia (idem, p. 51).

Segundo Antonio Penteado, a localização de Belém e sua relação com as águas revelam a existência de uma “hinterlândia”, ou seja, uma região interiorizada ligada ao porto por canais fluviais ou terrestres, pela qual escoam ou para a qual se encaminham mercadorias.

Essa peculiaridade permitia que as cidades do interior fornecessem a Belém “os produtos a serem trocados pelas importações europeias” (PENTEADO, 1973, p. 51). De posto de troca, Belém passaria a ser, com o avançar de seu desenvolvimento comercial e econômico, uma importante praça mercantil exportadora.

Dois fatores contribuíram para a expansão do Porto de Belém. O primeiro foi a conversão da cidade em capital do Estado do Grão-Pará e Maranhão; o segundo foi a criação da Companhia Geral do Comércio.

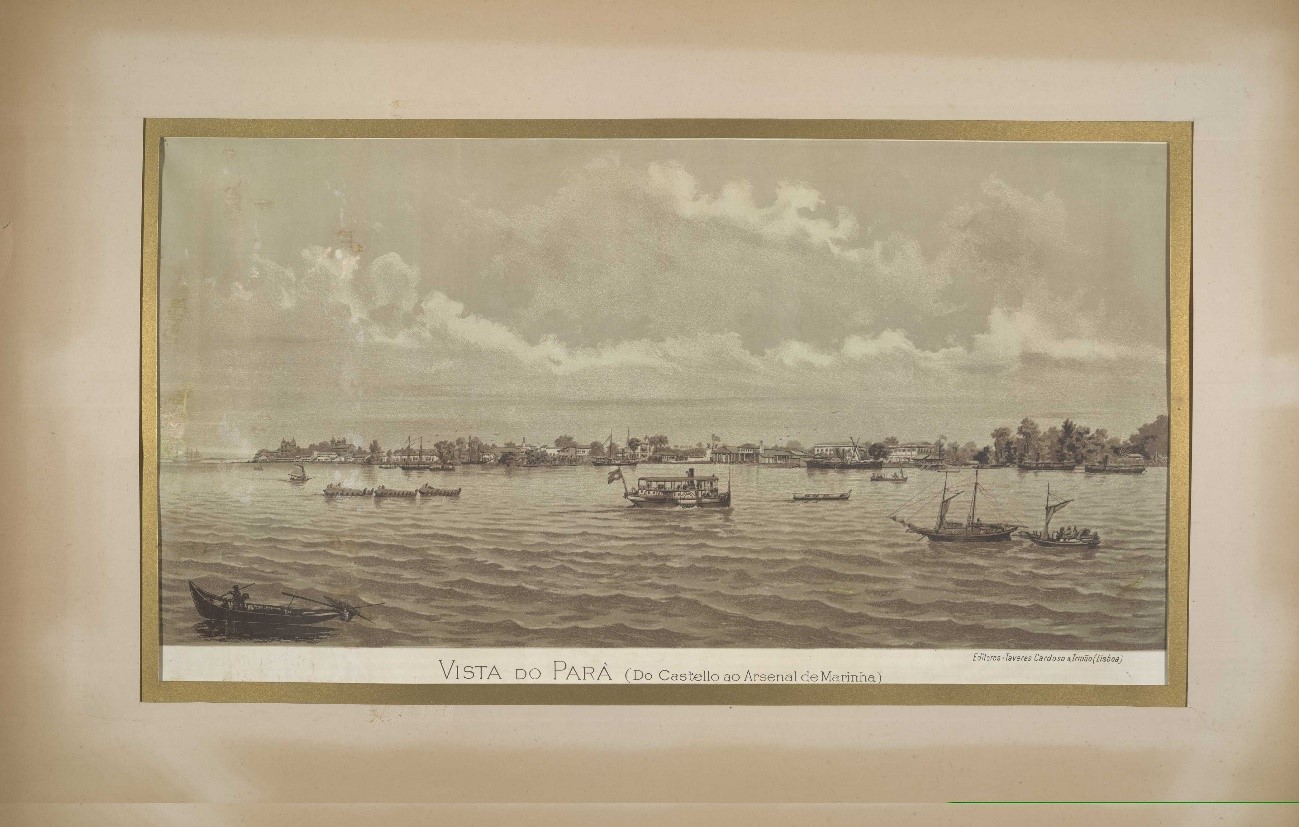

Vista do Pará (do Castello ao Arsenal da Marinha).

Vista do Pará (do Castello ao Arsenal da Marinha).

Iconográfico, 1880.

Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

Siméia Lopes destaca que a transformação político-administrativa de 1751 fez com que a sede, Belém, passasse a receber grande parte das embarcações estrangeiras que antes se dirigiam a São Luís do Maranhão (2020, p. 118). A situação gerou uma situação de disputa entre os negociantes das duas praças mercantis, visto que Belém passava a controlar o fluxo de embarcações que chegavam e saíam de São Luís.

Os comerciantes maranhenses, por sua vez, passaram a exigir a autorização para que as embarcações estacionadas em seus portos pudessem sair diretamente para Lisboa mais de uma vez por ano, sem depender de navios vindos de Belém (LOPES, p. 118).

Esse descontentamento decorria, ainda, do fato de que a espera por essas embarcações atrasava os transportes de produtos, provocando inclusive uma queda bastante significativa em termos econômicos para a região na época. Essa situação foi uma das motivações para a criação da Companhia Geral, que internacionalizaria o comércio e faria a gestão de normas mais adequadas para cada uma das praças mercantis.

Durante a gestão do Marquês de Pombal como secretário de Estado no Reino de Portugal (1750-1777), foi realizada uma série de reformas que se refletiram também na administração das colônias. A Companhia Geral do Comércio e Navegação do Grão-Pará e Maranhão foi um entre muitos empreendimentos pombalinos.

Sob princípios iluministas, essas reformas tinham o objetivo de aprofundar os domínios do reino e especializar suas condições administrativas, o que atingia áreas como economia, política, gestão dos territórios ultramarinos e até questões culturais.

Entre as reformas no campo econômico, esteve justamente a criação de Companhias Gerais para o comércio, visando aumentar a arrecadação da colônia e melhorar o controle sobre suas posses e produções. Essas Companhias ocupavam-se de implementar medidas que facilitassem o comércio, mas que mantivessem o controle da qualidade dos itens produzidos na colônia, além de uma forte repressão ao contrabando de mercadorias.

O aumento dos impostos cobrados na região mineradora, a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, em 1763, e a abolição definitiva da escravização de indígenas, em 1757, foram outras transformações que impactaram diretamente o Brasil durante o período pombalino.

Uma das consequências da criação da Companhia Geral do Comércio e Navegação foi promover a internacionalização da economia da região ao norte do Estado do Brasil (LOPES, 2020).

“Isso porque o quadro das exportações das duas capitanias (Belém e São Luís) apresentou um aumento considerável de gêneros negociados. No Porto de Belém chegou a se registrar a saída de 138 navios para o porto de Lisboa, enquanto o de São Luís contou com um número maior de saídas, um total de 180. Entre os produtos exportados das duas cidades contavam: algodão, arroz, atanados, gengibre, couros, cravos (grosso e fino), mel, anil, cacau, café, madeira, tabaco, sendo que o algodão e o arroz se firmaram entre os principais produtos comercializados pela Companhia” (LOPES, 2020, p. 118-119).

O tráfico de escravos também foi atividade fomentada com a criação da Companhia, garantindo a exploração do negócio na região a comerciantes portugueses. Sergio Caldas destaca ter havido um aumento significativo no número de escravos que entraram no Estado entre 1755 e 1777. Isso representou um total de, aproximadamente, 12 mil escravos, número quatro vezes maior do que havia desembarcado na região até 1755 (2008, p. 68).

A forte presença de negros africanos escravizados deixou um legado cultural e histórico notável para a cidade. Por essa razão, é comum a existência de terreiros e espaços para o culto e a expressão de religiões afro-brasileiras em São Luís. Advêm, igualmente, desse passado histórico, tradições culturais como o bumba-meu-boi e o tambor de crioula (CALDAS, 2008).

O aumento da atividade econômica, em ambas as regiões, tornou-se permanente. Mesmo depois do fim da Companhia Geral, os negócios continuaram se expandindo. Conforme destaca Siméia Lopes, entre 1783 e 1807, a média anual de navios passou de 7 para 12, um número que saltou para 16 entre 1809 e 1822.

Tal elevação poderia ser atribuída à abertura dos portos às nações amigas. Fazendo uso de dados da balança comercial brasileira do período, a pesquisadora ressalva que, mesmo com a abertura, as capitanias de Maranhão, Pernambuco e Pará reforçaram laços comerciais com as praças mercantis de Lisboa e Porto, tendência que permaneceu até 1836.

Seja como for, a internacionalização das cidades como espaços de comercialização fomentada pela Companhia exigiu remodelações nos portos. Em Belém, foi necessário aumentar a capacidade administrativa para o controle de tantas embarcações que aportavam diariamente nos ancoradouros.

Afora isso, era preciso monitorar os riscos que a navegação até a entrada da cidade poderia acarretar para as mercadorias e os gêneros transportados. Siméia Lopes destaca que o caminho entre Maranhão e Pará é uma rota sinuosa e, ao sair do Oceano e entrar pelo Rio Pará (desembocadura do Rio Amazonas), sentido Maranhão, havia riscos reais de naufrágio por conta da falta de orientações naturais ou artificiais que pudessem guiar os navegantes. Muitos deles se perdiam ao tentar entrar no curso do Rio Pará (LOPES, 2020, p. 119).

Como o comércio da capitania dependia de um bom fluxo de mercadorias entre as principais cidades do Estado, era imprescindível que os navegantes estrangeiros contassem com a ajuda de um “prático” para orientação quanto aos bancos de areia, às marés cheias e ao encontro das águas, a famosa “pororoca”.

Em função do aumento do fluxo comercial, melhoramentos do ancoradouro foram propostos pelo major engenheiro Gaspar João Gronfelds, em 1771, cujo projeto tinha a intenção de construir um cais e a fortificação da cidade (GOMES et al., 2019). Essa proposta, porém, nunca foi concretizada. Ao contrário, a administração de Belém promoveu transformações pontuais na cidade, melhorando seu núcleo urbano, ainda que em níveis muito inferiores daqueles reivindicados pelos locais.

De todas as formas, a organização do caminho fluvial e do abastecimento de mercadorias a serem embarcadas são traços que revelam a condição de “cidade-marítima” de Belém, ou seja, um espaço de conexão entre rota marítima e fluvial, com acesso natural ao mar e protegido por uma fortificação (LOPES, 2020, p. 121).

As mudanças mais expressivas do Porto de Belém aconteceram paulatinamente. No início do século XIX, o último vice-rei do Brasil, Conde Noronha de Brito, determinou o aterramento do Igarapé do Piri, bem como a transformação de sua foz em uma doca, chamada de Doca do “Ver-o-Peso”. A doca está situada ao lado do Forte do Presépio, e ambas as construções existem até os dias atuais (GOMES et al., 2019, p. 267). Já em meados do século XIX, foi aberta a Doca do Reduto, visando a melhoria da atividade portuária e atendendo ao aumento do fluxo de embarcações.

A construção do cais foi anunciada em 1859, e o local do empreendimento seria a região junto ao Convento de Santo Antônio e do Forte do Presépio. Para isso, o governo encomendou um projeto que contemplaria um cais de 784 metros de extensão e 50 metros de largura, no qual seriam criados sete quarteirões para a edificação de casas de comércio (PENTEADO, 1973, p. 58).

Na segunda metade do século XIX, também foram ampliadas as linhas de navegação que conectavam Belém ao interior. “O primeiro vapor, pertencente à Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas, saiu em 11/1/1853, inaugurando a linha fluvial com destino a São José do Rio Negro, atual Amazonas” (PENTEADO, 1973, p. 60).

Os resultados desse momento refletem bem o anteriormente dito. Entre 1840 e 1880, o número de embarcações no Porto de Belém cresceu de 78 para 292, o que fez saltar a tonelagem de mercadorias de 11.252 para 258.115 toneladas, durante o período citado. Em grande medida, a causa para esses aumentos também estava relacionada à expansão do ciclo da borracha.

Em relação ao Porto de São Luís, a organização das rotas e administração do comércio, em fins do século XVIII, não suscitou grandes mudanças locais, mas promoveu um crescimento que resultou na necessidade de se reestruturar a região.

Um dos motivos para essa reestruturação adveio de um fenômeno natural, visto que a região da Praia Grande é caracterizada por um regime de marés influenciado pelo grande volume de águas despejado no Oceano Atlântico pelo Rio Amazonas. Assim, quando a maré está seca, as águas ficam rasas, e a areia, lodosa.

Na inviabilidade de atracarem próximo aos locais de descarga durante a maré baixa, os navios maiores precisavam permanecer ancorados em região mais afastada do porto, esperando até a preia-mar seguinte. Quando era possível que essas embarcações se aproximassem, a carga e descarga das mercadorias eram feitas por escravos, que carregavam nas costas os produtos da colônia ou do estrangeiro e atravessavam os lodaçais caminhando.

O aterro da Praia Grande e a construção do cais foram iniciados em 1784, após o fim da Companhia Geral. Segundo Sergio Caldas, a obra demorou 18 anos para ser concluída e, juntamente com esse projeto, foi implementada a Casa das Tulhas, onde, nos dias atuais, é a Feira da Praia Grande.

“A existência desse centro de negócios, onde se comercializava todo tipo de produto, levou à construção de um conjunto imponente de sobrados. Prósperos negociantes se instalaram no local, revestindo as fachadas de suas residências de azulejos encomendados em Portugal, França, Alemanha e Bélgica” (CALDAS, 2008, p. 73). Boa parte desses prédios configura, atualmente, o centro histórico de São Luís, e sua visitação nos remete diretamente àqueles tempos de expansão dessa cidade marítima.

Ao longo do século XIX, as atividades comerciais de ambos os portos tomariam rumos distintos. Um ano antes da Independência, do Porto do Maranhão exportava-se apenas arroz para outros portos do Brasil, em número menor ao que era exportado para Lisboa (LOPES, 2020, p. 126). Já para Liverpool, eram exportadas grandes quantidades de algodão, além de peças de couro em menor quantidade. Para os Estados Unidos, era enviada a maior parte das peças de couros secos.

Vista Parcial do Porto do Pará. Fotografia. 19–.

Acervo Digital Biblioteca da Nacional.

A exportação de algodão para a Inglaterra abastecia o país durante a expansão de sua indústria têxtil, já consolidada naquele momento por causa da Revolução Industrial. A expansão comercial seria ainda mais favorecida pelo refluxo na produção estadunidense causado pela Guerra de Secessão, durante a década de 1860.

Esse crescimento econômico entrou em declínio no final do século XIX, com a corrida pela borracha na Amazônia. Além disso, a produção de algodão, com técnicas mais avançadas, e um sistema de escoamento de mercadorias mais eficiente nos Estados Unidos eliminaram as possibilidades de concorrência dos produtores maranhenses, que contavam com precárias condições de produção e um sistema fluvial muito aquém de suas necessidades.

De acordo com Sergio Caldas, durante quase todo o século XX, São Luís não contou com um porto adequado (2008). As embarcações esperavam horas até que a maré estivesse adequada para a ancoragem próximo à região da Praia Grande. Na década de 1974, o porto da Praia Grande foi substituído pelo porto de Itaqui, cujas obras foram iniciadas em 1960.

Já o Porto de Belém passaria por uma tentativa de novas transformações em 1897, quando se apresentaram estudos que propuseram modificações significativas na área portuária da cidade. A autoria era do engenheiro Domingos Sérgio Saboia e Silva, com a previsão do prolongamento do cais, a regularização da orla e a construção de uma nova estrutura para a ancoragem de navios de grande calado, além da dragagem de um canal paralelo ao cais e a construção de armazéns (PENTEADO, 1973, p. 61). Essas obras jamais foram executadas.

Somente em 1906, com o Decreto-Lei 5.978, foi outorgada a concessão ao engenheiro Percival Farquhar para a realização das obras do Porto de Belém (GOMES et al, 2019, p. 269). A construção aconteceria em etapas, e a concessão para a exploração era permitida até 1973. “Tratava-se de obra de porte nunca antes empreendida na região, no entanto, a ótima cotação da borracha brasileira na época, bem como as garantias contratuais oferecidas pelo governo para pagamento das despesas de custeio e fixação de renda líquida correspondente a 6% do capital utilizado nas obras, estimulou a participação de capital estrangeiro” (idem, p. 270).

Percival Farquhar nasceu nos Estados Unidos, em 1864, e por sua experiência em administração industrial conseguiu várias concessões para abastecimento de eletricidade e construção de ferrovias em Cuba e na Guatemala (CPDOC). Suas atividades no Brasil foram iniciadas em 1904, quando fundou a Rio de Janeiro Light & Power, juntamente com o engenheiro norte-americano F.S. Pearson e o advogado canadense Alexander Mackenzie.

Farquhar também fundou a Brazil Railway Company, cujo projeto inicial (e nunca totalmente executado) era construir um grande sistema ferroviário unificado na América do Sul. Nesse setor, arrendou a Estrada de Ferro Sorocabana e adquiriu grande parte das ações das estradas de ferro Mojiana e Paulista. Atuou no ramo da exploração madeireira entre o Paraná e Santa Catarina. Dentre seus importantes empreendimentos vinculados ao setor, obteve a concessão para construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, obra que foi iniciada em 1907.

O projeto no Porto de Belém foi realizado por uma de suas companhias, a Port of Pará, cujas ações foram vendidas em Bolsas de vários países. Em 1909, foi inaugurado o primeiro trecho do cais, com 120 metros de comprimento. Até 1913, a companhia entregaria outras partes da obra, além da construção de armazéns e um novo espaço de ancoragem. Apesar de todos os esforços, o porto entraria em rápido declínio, motivado principalmente pela queda nas exportações da borracha, em meados do século XX.

As experiências dos Portos de Belém e São Luís são exemplos da diversidade econômica, política e social de um Brasil que se expandiu por meio do transporte marítimo durante o período colonial. Os remanescentes desse passado são nítidos nas construções e transformações das regiões portuárias, bem como nas identidades locais que se forjaram a partir dos negócios, do comércio e das relações estabelecidas em sociedades marítimas.

Referências Bibliográficas:

CALDAS, Sérgio Túlio. Portos do Brasil. Horizonte, 2008.

CLEMENTINO, José. São Luís: cidade portuária em transformação. Revista de Ciência & Tecnologia, v. 21, n. 41, p. 3-14, 2018.

CPDOC. Verbete: Farquhar, Percival.

GOMES, Emerson Bruno de Oliveira; GOMES, Cristiani Machado; NUNES, Márcia. “A história da construção do Porto de Belém, e sua relação com a arquitetura da cidade”. Anais do 3 Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira. Salvador, 2019.

LOPES, Siméis Nazaré. “Os portos do Pará e do Maranhão no comércio atlântico: os negociantes e suas redes comerciais (1790-1820). In. MICHELI, Marco Volpini & DIAS, Thiago (org). Portos coloniais: estudos da história portuária, comunidades marítimas e praças mercantis, séculos XVI-XIX. São Paulo: Ed. Alameda, 2020.

MORETTI, Luiza. “Grão-Pará e Maranhão”. In: BiblioAtlas – Biblioteca de Referências do Atlas Digital da América Lusa.

PENTEADO, Antonio Rocha. O sistema portuário de Belém. Edição comemorativa do sesquicentenário da Adesão do Pará à Independência do Brasil. Belém: UFPA, 1973.

PONTE, Juliano Pamplona Ximenes. Belém do Pará: cidade e água. Cadernos Metrópole, v. 17, n. 33, p. 41-60, 2015.

SANTOS, Fabiano Vilaça dos. O governo das conquistas do norte: trajetórias administrativas no Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1780). 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

[/cm