Ano: 1549

Porto de Salvador

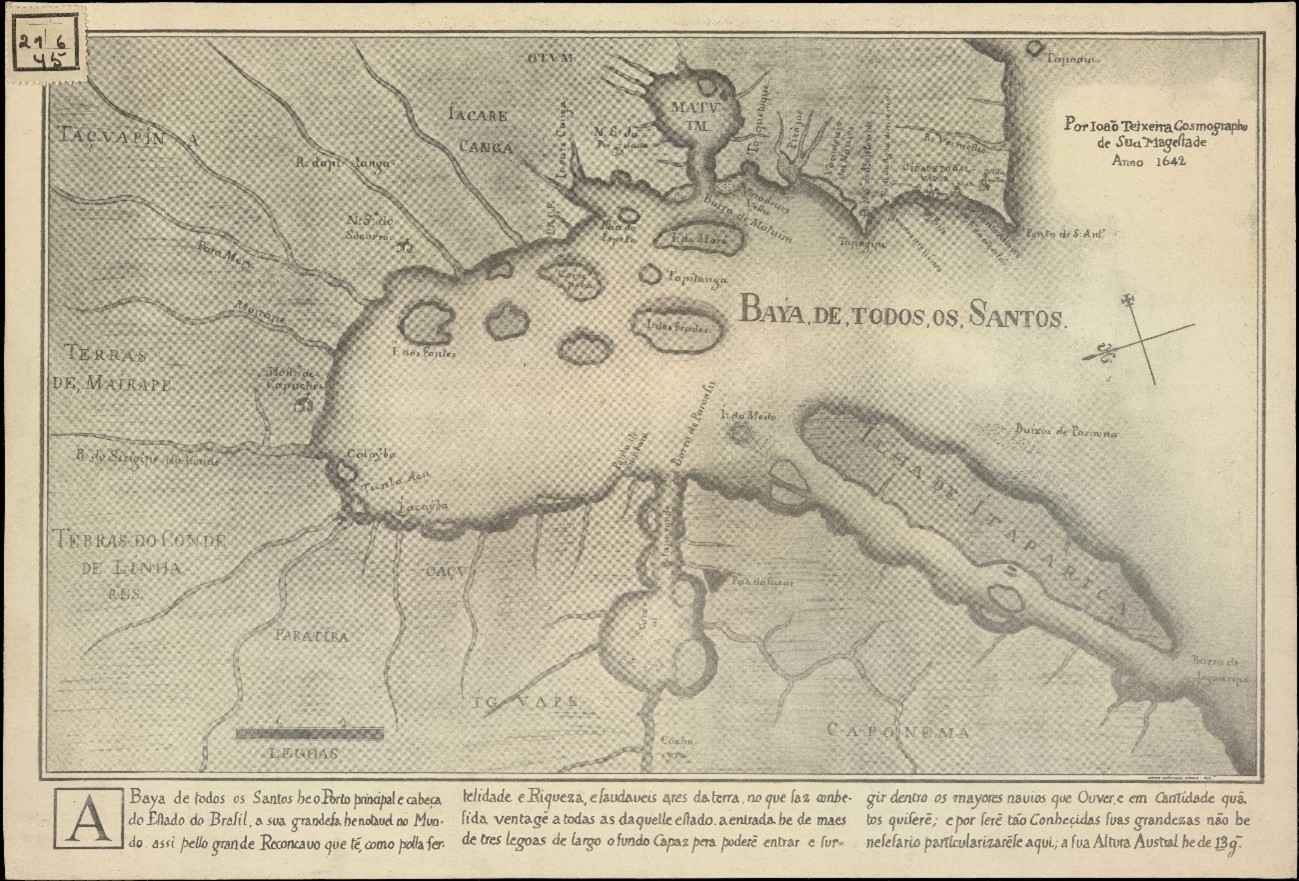

Durante as grandes navegações, o conhecimento marítimo e geográfico além do território europeu, parte do mediterrâneo e das poucas rotas conhecidas até as Índias era bastante precário. Não havia referências cartográficas suficientes sobre as dimensões territoriais dos outros continentes nem informações sobre a localização de pontos adequados para atracar os navios de grande porte.

Assim, quando os portugueses chegaram ao Brasil, descobriram a existência de pequenos atracadouros utilizados anteriormente pelos indígenas que se deslocavam pelo território. Esses locais situavam-se em zonas próprias para pequenas embarcações, como canoas e pirogas.

O desenvolvimento do conhecimento cartográfico e a exploração dos territórios além-mar, porém, fez com que os colonizadores desenvolvessem habilidades e percepções sobre a organização portuária, estabelecendo não só uma estrutura mínima para que os navios de grande e médio porte pudessem atracar, como também para que fosse possível implantar pequenos armazéns, trapiches e pontos de reparos de embarcações.

Albernaz I, João Teixeira.

Albernaz I, João Teixeira.

A Baya de Todos os Santos he o Porto principal e cabeça do Estado do Brasil [Cartográfico], 1642.

O Porto de Salvador constituiu um desses lugares. Conhecido pelos colonizadores desde o século XVI, o local serviu, durante o período colonial, para múltiplas funções, dentre elas não só a de ancoradouro, mas também depósito e alfândega. Sua importância como principal porto desde as primeiras décadas do seiscentos, além do intenso fluxo de embarcações e da comercialização de produtos, fez dele o chamado “Porto do Brasil”.

Sua história se confunde com a da fundação da cidade de Salvador e criação da primeira Alfândega do Brasil, instituída oficialmente em 1549, quando da oficialização do Governo-Geral (NADER, 2020, p. 339). A iniciativa da Coroa portuguesa tinha, como objetivo, estabelecer um projeto mais coerente para a colonização do Brasil, controlando a exploração das riquezas e a ocupação do território.

Para tanto, era necessário instituir medidas que visassem não apenas a proteção, mas a rentabilidade da colônia, ou seja, impostos e taxas cobradas por serviços e pela prática do comércio nos territórios controlados por Portugal.

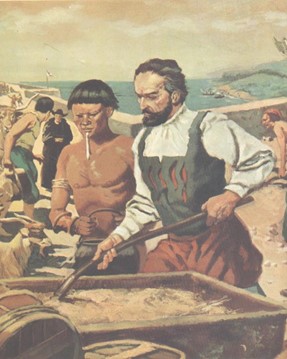

Essas tarefas foram cumpridas por Tomé de Sousa, primeiro governador-geral do Brasil, cargo que exerceu de 1549 a 1553. O administrador português chegou ao Porto da Barra em 29 de março de 1549 e construiu a cidade de Salvador, de acordo com o projeto de Luís Dias, para ser a capital do Brasil (IBGE). Tomé estava acompanhado por cerca de mil homens, entre fidalgos, militares, marinheiros, funcionários da Coroa, jesuítas, trabalhadores de diversos ofícios, colonos e degredados (MAPA, s/d).

Dentre suas atribuições, o governador-geral deveria promover o povoamento das terras, concedendo as sesmarias, além de administrar a justiça, o recolhimento dos tributos e as medidas para a defesa militar do território. Durante sua administração, Tomé de Sousa estimulou a agricultura, fomentando o aumento do cultivo da cana-de-açúcar e a expansão dos engenheiros. Introduziu, ainda, o gado bovino no Nordeste, trazido de Cabo Verde (MAPA, s/d). Essa medida estimulou a pecuária nascente e, sob o ponto de vista dos transportes, deu impulso à utilização dos carros de boi.

Tomé de Sousa colaborando na construção de Salvador.

Autor desconhecido.

Domínio público.

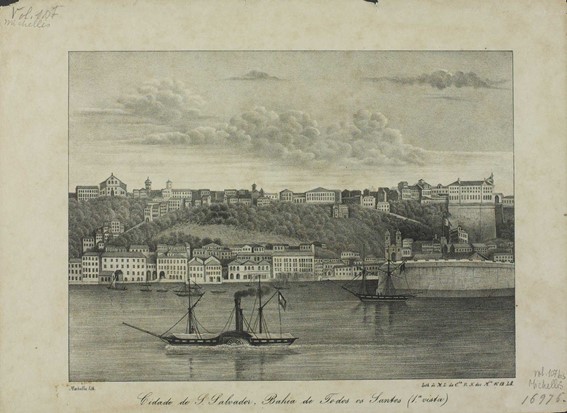

Constituída como sede do Império, Salvador desempenhou, nos primeiros séculos da colonização, um papel econômico, político e social muito importante. A cidade, desde cedo, caracterizou-se por ser uma importante praça portuária, conhecida como “cidade voltada para o mar” e “cidade porto” (RIOS, 2011, p. 01).

Um dos principais intérpretes sobre a importância e a essência do porto e da cidade de Salvador foi o geógrafo Milton Santos. Em suas palavras, o porto é a característica mais típica da “vida e da função da Cidade de Salvador na economia da Bahia de então” (2008, p. 14). Compreender as funções e as características dessa ampla região, bem como todos os elementos que a compõem, é imprescindível, segundo Milton Santos, para compreender a cidade, seu crescimento e os seus fatores determinantes e condicionantes.

Considerado o principal ponto de distribuição de cargas e escravos de todo o Atlântico Sul, o Porto de Salvador pode ser categorizado, de acordo com os pesquisadores Marco Volpi Micheli e Thiago Dias, como um “porto atlântico” (2020, p. 31). Ou seja, um local de largas faixas de terra localizadas na confluência entre rios e mares – no caso do Porto de Salvador, na Bahia de Todos os Santos.

Essa característica faz desse tipo de porto uma zona com profundidades adequadas para ancorar grandes embarcações, sem o risco de ficarem encalhadas. Além disso, são espaços que conjugaram, ao longo da colonização, diferentes elementos da estrutura portuária, como alfândegas, locais de reparo e ancoradouros, centros de armazenamento, comercialização e distribuição de mercadorias para o mercado interno e transatlântico.

A existência desse porto fez crescer ao seu redor uma sociedade portuária que, segundo Dias e Micheli, revelava a existência de diversas escalas de navegação e comercialização com outros locais do mundo (2020, p. 34). Assim, o contato com navegadores advindos de várias partes do mundo tornou esses arredores dos portos atlânticos espaços com potencial “cosmopolita” e em franco desenvolvimento, devido à intensificação do transporte.

O Porto de Salvador destacou-se, ao longo dos primeiros séculos de colonização, por sua dupla função: porto de escala para reparos e de circulação comercial (RIOS, 2011, p. 02). Além disso, a Bahia de Todos os Santos encontra-se numa posição geográfica de correntes oceânicas favoráveis para o transporte marítimo, caracterizando-se como um porto natural.

Vale destacar que, logo no século XVI, o porto de Salvador mostrou-se um importante local de “assistência” às embarcações da Carreira da Índia (DOMINGUES, 2017, p. 165). A Carreira da Índia era o nome dado à rota que ligava Lisboa aos portos do Oriente, como Goa, Cochim e, por vezes, Malaca. À medida em que o Império Português foi se expandindo, estabeleceu-se um regime anual para essas viagens de caráter comercial, com partidas de embarcações rumo ao Oriente. Tal regime organizaria as viagens durante três séculos. De acordo com o Dicionário do Instituto Camões, “a Carreira da Índia tornou-se um elo fundamental na respiração e transpiração quer de Portugal, quer do seu Império Asiático”.

Segundo Rita Rosado, existem algumas razões específicas que explicam por que os navios da Carreira da índia buscavam o porto baiano como ponto de assistência.

“Observa-se que 253 navios da Carreira da Índia escalaram no porto de Salvador durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Deste total, apenas 152 navios declaram o motivo de sua estadia. A maior parte, cerca de 78% procuraram o porto para receber socorros de natureza diversa. Apenas 22% atracaram por motivos declaradamente ligados ao comércio – receber tabaco ou açúcar, carregar mercadorias e trazer especiarias” (ROSADO, 1983, p. 18).

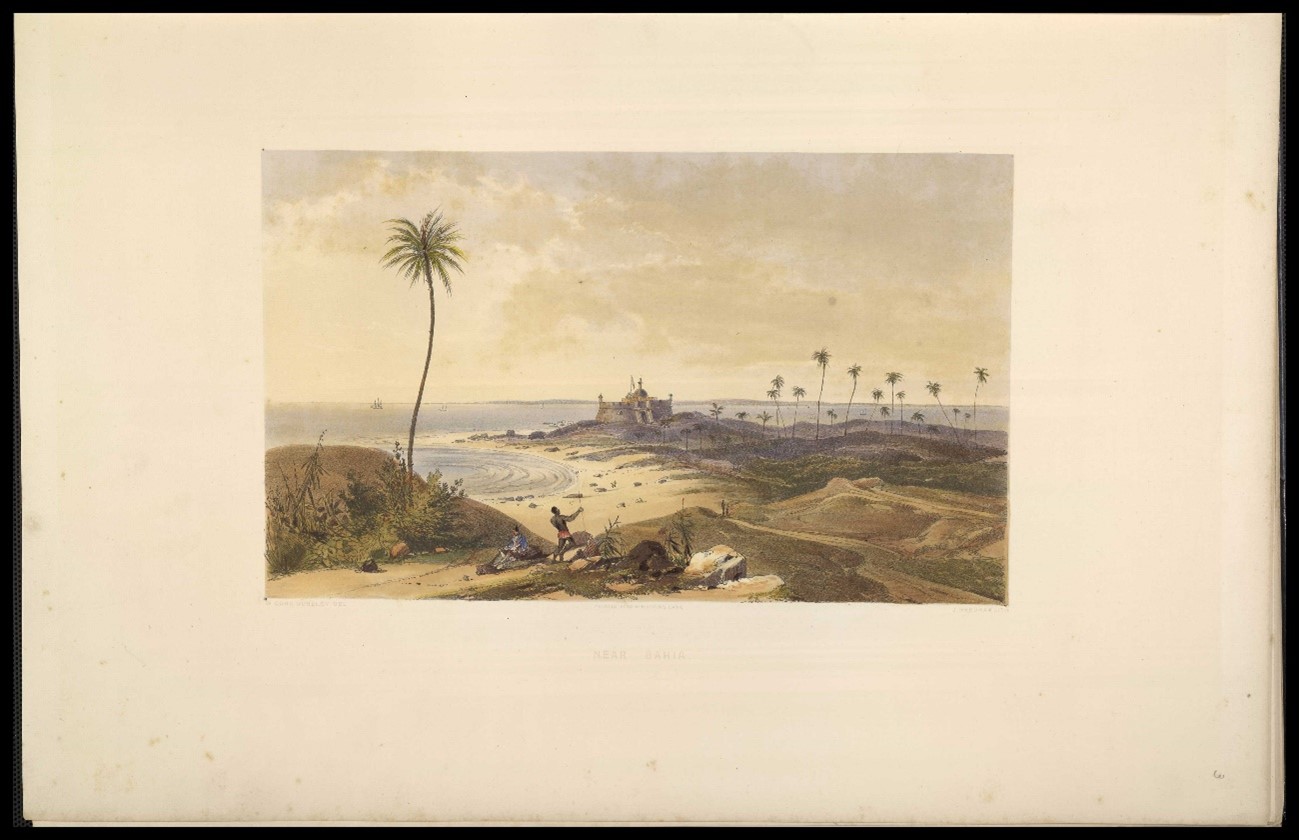

The Harbour and Bay of Bahia Brasil [Iconográfico]. 1785-1842.

Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

As naus em questão eram provenientes, segundo Rosado, de diversos portos, principalmente das Índias e de Portugal. Em menor quantidade, provinham de Macau, Moçambique, Angola e Bengala. Um dos motivos para que essas embarcações atracassem em Salvador era que o local constituía uma espécie de “pouso” ou meio do caminho entre os continentes, considerando a longa viagem entre as Índias e a Europa. Certamente, as tripulações necessitavam de reparos nas embarcações, abastecimento de comida e água, bem como cuidados com pessoas doentes (Idem, p. 19). Outro motivo que explica essa parada intermediária era o interesse pela prática de contrabando.

Charles Boxer (1978) afirma que os navios da Carreira eram os “piores transgressores” e que os esforços da Coroa para evitar o comércio de contrabando foram em vão, já que, no século XVIII, a prática se intensificara com a produção aurífera.

Destaca Rita Rosado que, “na ânsia de justificar a ancoragem”, muitos capitães atiravam ao mar suas provisões armazenadas, com a finalidade de conseguir validar o motivo de atracarem no porto de Salvador (ROSADO, 1983, p. 20). Em grande medida, o contrabando – que a Coroa não conseguia controlar – era feito mediante troca de produtos orientais pelo ouro que chegava até o porto por meio dos “descaminhos”. Ver em A descoberta das minas e do ouro.

O porto era responsável por fazer de Salvador a encruzilhada dos produtos produzidos na região do Recôncavo Baiano, como o açúcar, o fumo, os couros e a pele (SANTOS, 2008). Também chegou a ser importante região de exportação do ouro, tanto do metal que vinha da exploração da região da Chapada Diamantina, quanto do escoamento de parte da produção de Minas Gerais, antes que o porto do Rio de Janeiro ganhasse protagonismo, em meados do século XVIII.

Juntamente com suas múltiplas funções, o Porto de Salvador desempenhou um importante papel na circulação de mercadorias em diferentes escaladas: internacional, nacional, regional e local (SANTOS, 2008).

Near Bahia [Iconográfico]. 1850-1874. Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

Near Bahia [Iconográfico]. 1850-1874. Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

Recuperando as ideias de Milton Santos, Rita Rosado destaca que, “desde o século XVI, funcionou como porto importador de mercadorias provenientes da Metrópole e da África e como exportador de produtos tropicais do Reino; importador de produtos coloniais vindos de outras regiões da colônia e, também, como ponto de convergência da produção do recôncavo e do sertão” (ROSADO, 1983, p. 21).

Sem dúvida alguma, a história do local vincula-se à comercialização do principal “produto” do capitalismo mercantilista, cuja exploração era, segundo Fernando Novaes (2007), uma das bases de sustentação do Antigo Regime Colonial: o africano escravizado.

O Porto de Salvador era, portanto, o local de chegada da grande maioria dos navios negreiros com africanos escravizados e posteriormente comercializados. Não existem dados precisos sobre quando exatamente teria começado a participação do porto na história do tráfico transatlântico de escravos.

Mas, com base nos dados do arquivo digital Slave Voyages, Cândido Domingues afirma que o primeiro navio negreiro a atracar em Salvador chegou em 4 de julho de 1582, com 151 africanos comprados na costa centro-ocidental, provavelmente de Angola (2017, p. 167).

Stuart Schwartz (1995) acredita que a transição entre o trabalho indígena e o africano tenha ocorrido de maneira gradual a partir de 1550, com a paulatina expansão da produção açucareira. A utilização de africanos escravizados em engenhos do Nordeste pode ser atestada com documentações produzidas a partir da década de 1570, ainda que a inexistência de registros não exclua a possibilidade de que existissem nessa região escravos africanos anteriormente.

Na Bahia, destaca Schwartz, essa mudança teria acontecido principalmente em função das transformações dos engenhos, cuja intensificação da produção demandou uma mão de obra mais especializada para o cultivo da cana e o processamento do açúcar. Com base na documentação analisada, Schwartz releva a existência de africanos escravos em engenhos do recôncavo, como o “Sergipe”, já em 1572 (1995, p. 68).

Michellis. Cidade de S. Salvador, Bahia de Todos os Santos (1ªvista) [Iconográfico].

Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

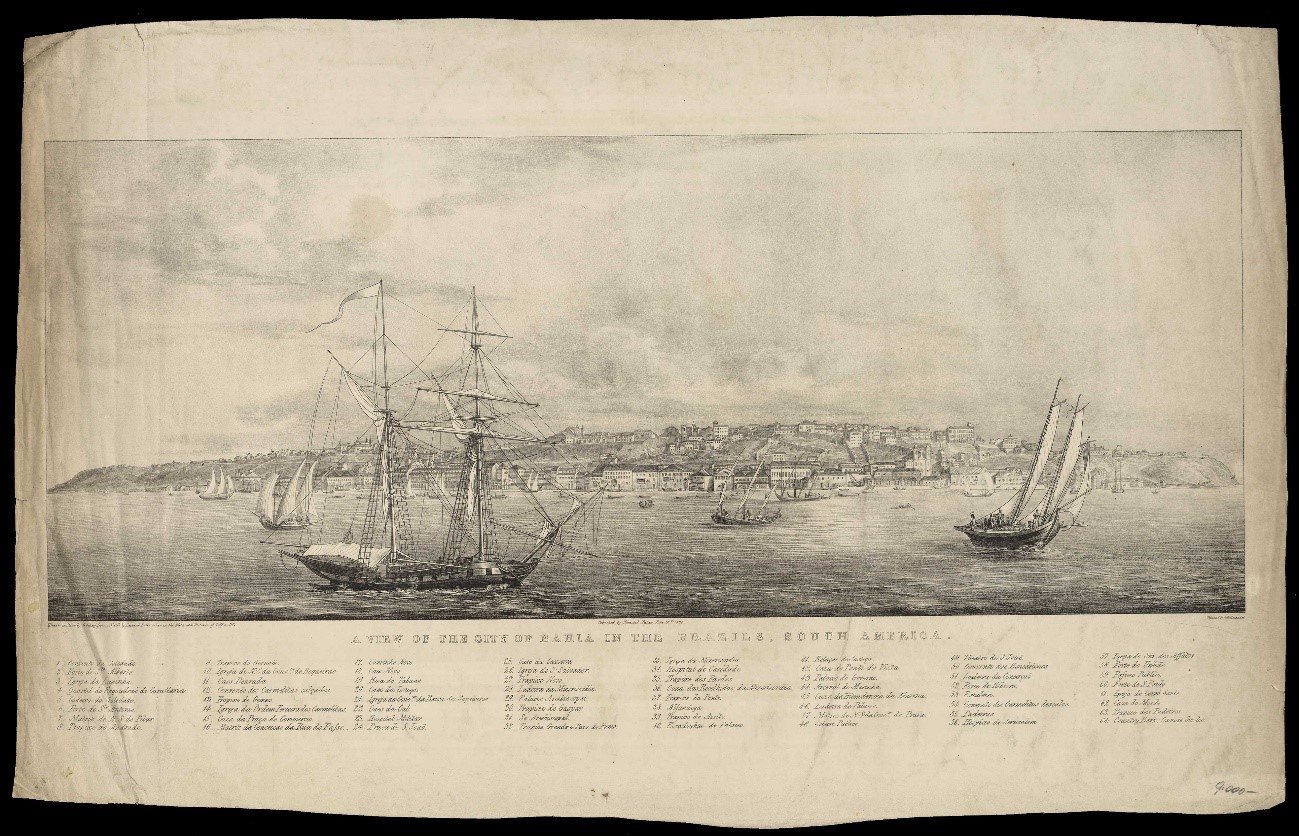

Scharf, G. A view of the city of Bahia in the Brazils, South America [Iconográfico], 1826.

Scharf, G. A view of the city of Bahia in the Brazils, South America [Iconográfico], 1826.

Estima-se que, entre 1550 e 1855, entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de africanos escravizados, em sua maioria jovens do sexo masculino (FAUSTO, 2018, p. 24). Entre 1514 e 1822, foram aproximadamente 30.660 viagens negreiras realizadas (DOMINGUES, p. 168).

De acordo com os dados compilados por Cândido Domingues, a Bahia é o porto que mais recebeu escravos nas Américas, tendo participado, entre o período em questão, da chegada e comercialização de cerca de 1,054 milhão de africanos escravizados. Esse número representa cerca de 14,82% dos sobreviventes que chegaram às Américas até 1822 (2017, p. 168).

Em seguida, aparecem os portos da Jamaica e do Rio Janeiro que, no período considerado, receberam mais de 930 mil e mais de 720 mil africanos escravizados, respectivamente. Esses três portos, sozinhos, foram responsáveis por receber, segundo Domingues, um total de 2.708.572 africanos, que sobreviveram a longas e violentas viagens entre os continentes.

De acordo com esses dados, é possível empreender os períodos em que o comércio e o transporte transatlântico de escravos estiveram em maior desenvolvimento na Bahia e, consequentemente, no Brasil. Esse momento coincide com a expansão da produção de cana-de-açúcar e dos engenhos pelo nordeste brasileiro. Assim, ao longo do século XVII, a Bahia recebeu cerca de 61,45% do total de desembarques dos africanos que chegavam no Brasil desde os portos africanos. Esse percentual continuaria bastante alto no século XVIII, entre 56,64%, tendo uma abrupta queda no século XIX (DOMINGUES, 2017, p. 169).

Em função de sua importância, o Porto de Salvador requeria medidas efetivas de fiscalização por parte da Coroa portuguesa. A instalação de uma alfândega portuária ainda no século XVI foi, portanto, uma das decisões que favoreceu o controle e evitou maiores evasões e contrabandos durante os primeiros séculos da colonização.

A partir desse momento, foi instituída a arrecadação da “dízima”, o imposto de dez por cento sobre os produtos que entrassem ou saíssem da alfândega (NADER, 2020). Entre 1580 e 1640, período em que houve a unificação das coroas ibéricas, a alfândega da Bahia funcionou para cobrança da dízima. No entanto, entre 1640 e o início do século XVIII, não existem registros suficientes sobre a existência desse recolhimento.

O que se atesta, porém, é que as alfândegas foram instrumentos importantes no recolhimento de impostos sobre a circulação e comercialização dos escravos, tendo servido para cobrar o 3$500 réis (NADER, 2020).

O restabelecimento da dízima no Porto de Salvador aconteceu em 1714, quando se decidiu que o imposto seria utilizado para prover a defesa da cidade, que, portanto, deveria ser administrada por pessoal da própria capitania e não mais da Coroa portuguesa.

Apesar do declínio da produção açucareira durante a segunda metade do século XVIII e a mudança da sede do governo imperial para o Rio de Janeiro, em 1763, o Porto de Salvador continuou desempenhando papel de relevância no comércio atlântico e interprovincial.

Durante o século XIX, a Bahia se caracterizaria por uma forte produção de cacau (SANTOS, 2008), enquanto o Rio de Janeiro passaria a dominar o cenário da navegação de cabotagem, em função da expansão cafeeira (ROSÁRIO, 1983, p. 26).

Mesmo assim, esses não foram fatores capazes de anular a importância do Porto de Salvador como importante praça comercial, já que nela se estabeleceram novas vias de comercialização do mercado internacional, além de se configurar como o centro de distribuição de mercadorias vindas do interior da província para os portos do Império, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Sergipe e Paraíba.

MICHELIS, Cidade de S. Salvador, Bahia de Todos os Santos (2ªvista) [Iconográfico].

Acervo Digital da Biblioteca Nacional.

Ao longo do século XIX, o Porto de Salvador passou a fomentar três novas rotas de transporte: a Linha Norte, que interligava Aracaju, Penedo e Maceió; a Linha Sul, incluindo cidades como Ilhéus, Canavieiras, Porto Seguro, São José e Colônia Leopoldina, e a Linha Interna, que abrangia desde o Recôncavo até Caravelas, realizando diversos itinerários, em cidades como Cachoeira, Maragogipe, Nazaré, Valença e Caravelas (ROSÁRIO, 1983, p. 25-17).

A partir de meados do século XIX, o Porto de Salvador passaria por pequenas reestruturações, que buscavam alfandegar trapiches e armazéns, a fim de instituir algum tipo de fiscalização e controle das atividades. No entanto, foi apenas em 1891 que, por meio de um decreto de concessão, a Companhia Docas e Melhoramentos da Bahia iniciou as obras no porto para sua modernização e a regulação adequada de suas atividades (ROSÁRIO, 1983, p. 49).

A nova estrutura foi inaugurada em 13 de maio de 1913, pelo então governador José Joaquim Seabra. O novo porto era o resultado do aterramento de uma extensa faixa do bairro do Comércio, além da organização das atividades e da regulação das atribuições alfandegárias (Codeba, histórico).

A história do Porto de Salvador é, portanto, um capítulo importante da história dos transportes no Brasil. Versa sobre atividades comerciais, desenvolvimento social e econômico, e trágicos episódios compostos pelo tráfico de escravos durante a colonização. É, também, uma rica fonte de análise histórica, que nos remete aos tempos de formação da cidade de Salvador, da dimensão cultural e humana das cidades alta e baixa, assim como dos diversos elementos daquela sociedade portuária.

Referências Bibliográficas:

BOXER, Charles. O império marítimo português. Lisboa: Edições 70, 1978.

DOMINGUES, Cândido. Salvador da Bahia, um porto negreiro na América Portuguesa (c. 1574–c. 1822). Sines, História e Património, o Porto e o Mar Actas, v. 1, p. 165-180, 2017.

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.

IBGE. Salvador. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/historico

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia: a cidade do Salvador e seu mercado no século XIX. São Paulo: Hucitec, 1978.

MAPA (Memória da Administração Pública Portuguesa). Tomé de Sousa. Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/411-tome-de-souza

MICHELI, Marco Volpini & DIAS, Thiago (org). Portos coloniais: estudos da história portuária, comunidades marítimas e praças mercantis, séculos XVI-XIX. São Paulo: Ed. Alameda, 2020.

NADER, Hyllo. “A Alfândega da cidade de Salvador Bahia de Todos os Santos: da sua criação ao primeiro contrato da dízima no setecentos (1549-1722). In. MICHELI, Marco Volpini & DIAS, Thiago (org). Portos coloniais: estudos da história portuária, comunidades marítimas e praças mercantis, séculos XVI-XIX. São Paulo: Ed. Alameda, 2020.

NOVAIS, Fernando A. Estrutura e dinâmica do antigo sistema colonial: (séculos XVI-XVIII). CEBRAP, 1974.

RIOS, Ricardo Bahia et al. O porto de Salvador, a cidade e a região. Revista Geográfica de América Central, v. 2, n. 47E, 2011.

ROSADO, Rita de Cássia. O Porto de Salvador. Modernização em projeto: 1854-1891. Dissertação de mestrado. Universidade Federal da Bahia, 1983.

SANTOS, Milton. O Centro da Cidade do Salvador: Estudo de Geografia Urbana. São Paulo: Edusp; Salvador: Edufba, 2008.

SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.